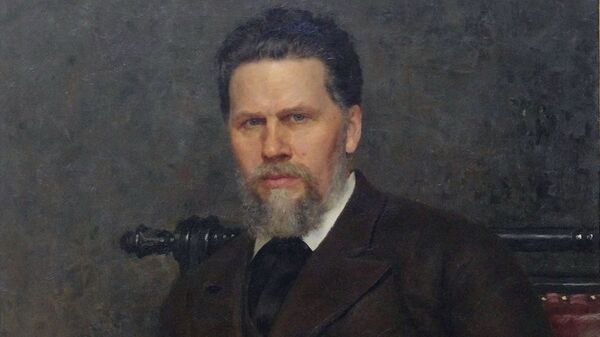

Харьков Ивана Крамского. Как начинался творческий путь знаменитого художника-передвижника

© Public domain

8 июня 1837 года в уездном городе Острогожске Воронежской губернии родился знаменитый русский художник, один из основателей передвижных выставок Иван Крамской. Автор множества выдающихся портретов начинал свою взрослую жизнь в Харькове, где тогда жили удивительные люди и закладывалось многое, что определило местную жизнь на полтораста лет вперёд

Семья Крамских была мещанской. Отец, Николай Фёдорович, а затем и старший брат Михаилслужили писарями в городской думе. Он сильно пил, однако материальной нужды семья, по словам самого Крамского, не терпела.

Мать, Настасья Ивановна Бреусова, принадлежала к старому казацкому роду, входившему когда-то в слободской Острогожский полк. В быту, как и многие жители этого уезда, она пользовалась малороссийским наречием. Грамотой она не владела и особым воспитанием не отличалась.

Вся семья, состоявшая из пяти человек, ютилась в небольшой, но собственной хатке. При домике разведен был сад. Среди соседей были и бедняки, и богачи, и все общались между собой.

"Я самоучка во всём, кроме грамотности", — вспоминал впоследствии Крамской. И действительно, только писать и читать его учили. Сначала сосед по фамилии Крупченко, собрав у себя семь-восемь девочек и мальчиков, учил их: "аз, буки, веди и так далее".

Затем Крамской поступил в Острогожское уездное училище, где сразу занял место первого ученика. Тринадцати лет окончил он курс, по собственным его рассказам, с разными отличиями, похвальными листами и отметкой "пять" по всем предметам.

22 октября 2023, 18:00История

Генрих Семирадский: классик среди современниковИскусствоведы говорят, что главным "героем" картин Архипа Куинджи является свет, а Ивана Айвазовского – морская вода. В таком случае главный "герой" картин Генриха Семирадского – воздух. Именно прозрачный итальянский (а писал Семирадский в основном в Риме) воздух придавал особую объёмность его историческим полотнамЗдесь, в училище, были уроки рисования. Скоро, однако, они показались ему скучными: он почти целый год рисовал какой-то профиль без затылка, с началом чуба на лбу, а во втором классе так и не смог одолеть выбранной им самим из оригиналов литографии Святого семейства.

Но помогал ему в обучении рисунку, как и с грамотой, тоже дилетант и местный умелец, ставший на всю жизнь его старшим товарищем — Михаил Борисович Тулинов. Впоследствии уже в зрелом возрасте он станет знаменитым фотографом, откроет мастерскую в московском зоологическом саду и станет автором знаменитых снимков Тургенева, Достоевского и Толстого.

Когда Ивану было двенадцать лет, умер отец, и главой семьи стал старший брат Михаил, получивший по наследству место думского столоначальника. И они с матерью решили, что Ивану не нужна гимназия, ибо денег на это нет.

В результате этого решения три года жизни Ивана, по его мнению, были потеряно безвозвратно. Верный семейным традициям, старший брат настаивал на его поступлении на службу в качестве писца. Мальчик покорился и поступил сначала в Острогожскую городскую думу, а потом к посреднику по полюбовному размежеванию. Усердно исполняя служебные обязанности, переписывая, а иногда и сочиняя бумаги и рапорты к разным превосходительным лицам, доводя свое совершенство в каллиграфии почти до виртуозности, Ваня все свободное время проводил за рисованием.

Однако всё изменилось в 1853 году, с началом Крымской войны. Через Острогожск стали проходить воинские части, и, стало быть, там должны быть люди с деньгами. На поиски заработка приехал из Харькова фотограф Яков Петрович Данилевский со своим новомодным аппаратом.

У этого фотографа, бывшего рижского часовщика, по приезде в Острогожск случился конфуз. Ретушёр, которого Данилевский привёз с собой, запил, и мастеру пришлось обратиться к местным жителям. Якова Петровича направили к Тулинову, но тот "перевёл стрелки" на 15-летнего Ваню Крамского.

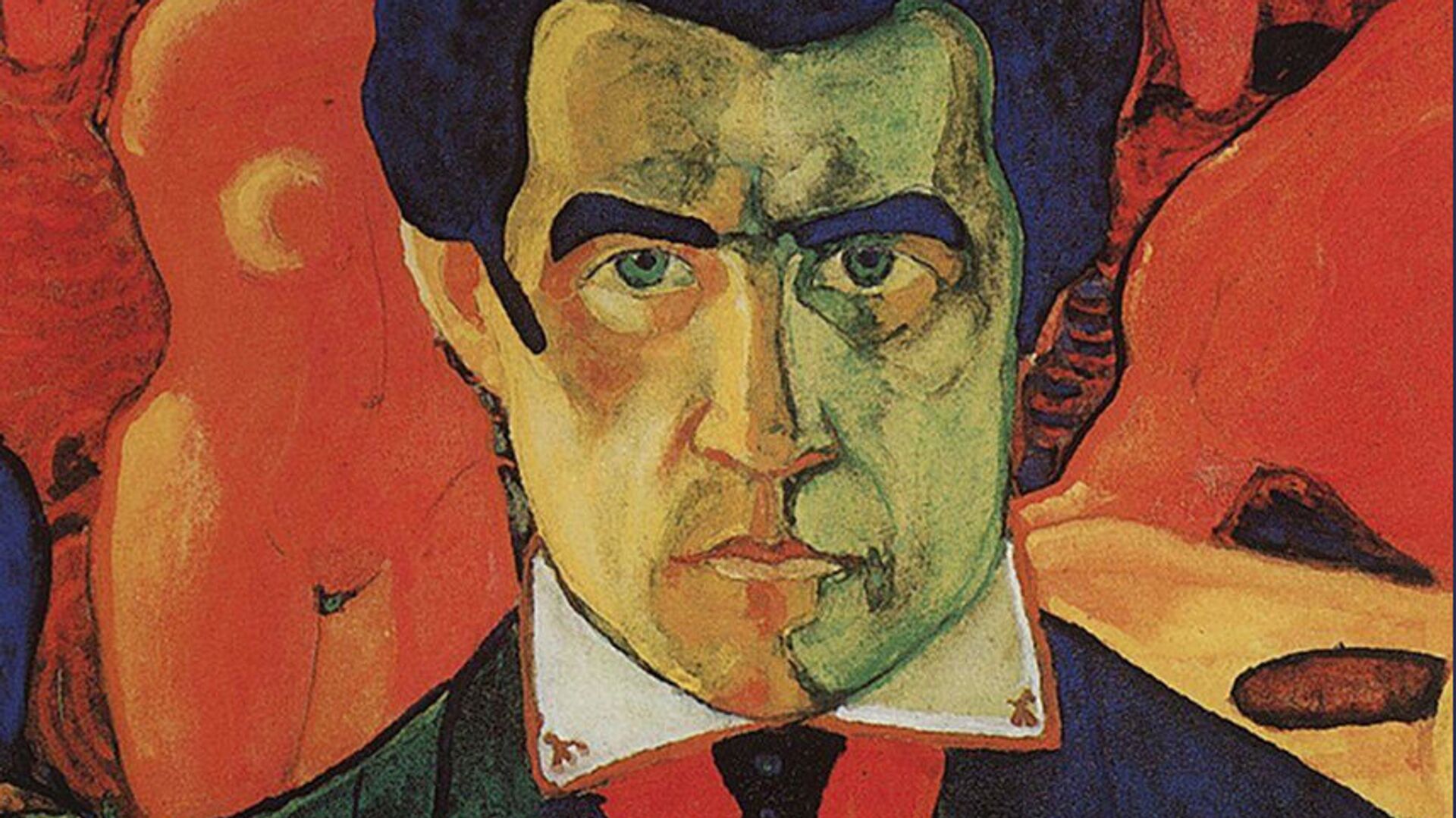

22 февраля, 16:07История

Казимир Малевич: автор самой скандальной картины XX векаЗлые языки говорят, что украинская политика проста, как "Чёрный квадрат" Малевича, другие – что она непостижима, как "Чёрный квадрат" Малевича. Думается, сам Казимир Северинович не согласился бы ни с теми, ни с другими – самая знаменитая из его супрематических картин не так проста, но и не так сложна.Одна фотокарточка, сделанная методом калотипии (съёмка на специально обработанной пластинке с получением отпечатков на бумаге без негативов и без перехода от негативного изображения к позитивному), стоила заказчику десять рублей, так что средств хватало и на химикаты, и на расходный материал, и на оплату труда. Так что предложение оказалось выгодным.

Когда Данилевскому пришло время уезжать в Харьков, он захотел взять Ваню с собой. Но тут возникло одно неодолимое для Настасьи Ивановны препятствие.

Яков Данилевский (1817-1896) был выкрестом и не имел никакого отношения к своим однофамильцам из знаменитого слобожанского дворянского рода. При этом Яков Петрович был геологом-самоучкой, путешествовал по соседним губерниям в поисках железной руды и, представьте себе, нашел месторождение, которое впоследствии назовут Курской магнитной аномалией. Все четыре его сына стали докторами медицины, а именем второго, Василия, по-прежнему называется одна из улиц Харькова.

Так вот, Тулинов вспоминал в письме к критику Владимиру Стасову, что Данилевский остался доволен Ваней и попросил его сговориться с роднёй мальчика о заключении трёхлетнего контракта с переездом. "Но мать, узнав, что Данилевский еврей, не соглашается ни за какие деньги отпустить с ним своего сына Ваню". В конце концов, ее уломали.

Ваня отправился в Харьков, где мастер, как вспоминал впоследствии Крамской, платил "от каждого портрета, разделанного в красках, — 3 р. сер., в туши — 1½ р. сер. и, сверх того, он должен заплатить профессору за уроки, которые я нахожу нужным взять в рисовании". Так Иван Николаевич Крамской стал первым известным в Харькове лурьёвщиком (так называли уже в советское время ретушёров фото).

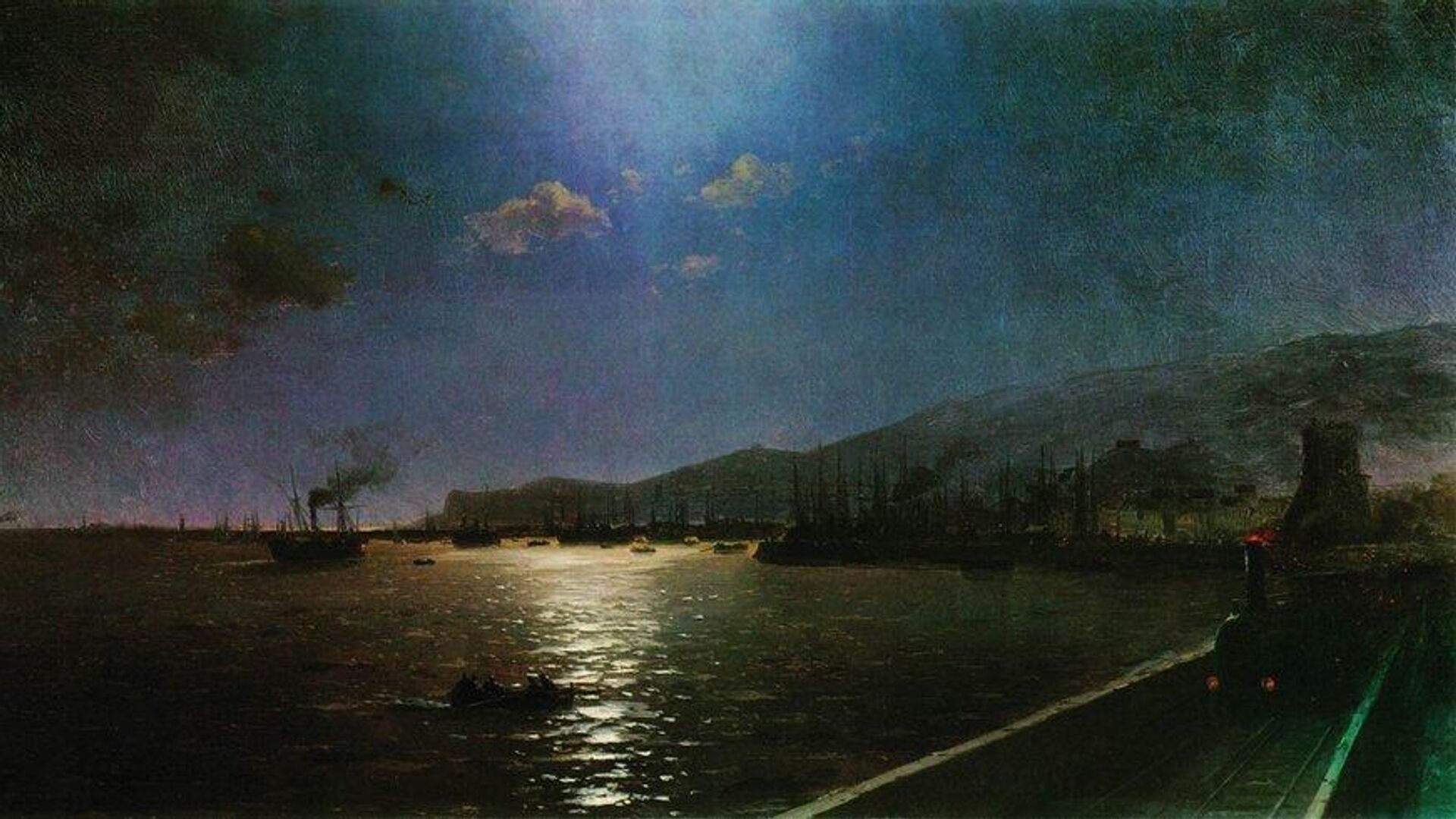

29 июля 2023, 18:00История

Отец города: Айвазовский и ФеодосияПопадая в Феодосию не устаёшь удивляться странному размещению железной дороги – пути идут практически по городскому пляжу, отделяя его от собственно города. Ещё больше удивляешься, узнав, что появлению железной дороги курортный провинциальный городок обязан своему уроженцу Ованнесу Айвазяну, более известному под именем Ивана АйвазовскогоРука будущего портретиста приложилась к карточкам мастерской, расположенной напротив здания Дворянского собрания (ныне на этом месте театр кукол), в том числе и к снимку студента университета Ильи Мечникова.

И как бы ни занимался Данилевский со своим помощником, сколько бы они ни путешествовали в поисках заказов вплоть до Нижнего Новгорода, Крамской всё равно считал эту работу пустой тратой времени. Он дает следующую характеристику своего патрона:

"Своих понятий в живописи он вовсе почти не имеет, а следует по большей части суждению посторонних, в которых, так же, как и в моем герое, случается не слишком много знания, да к тому же он живёт в самом посредственном круге жителей города".

Хотел Иван научиться живописи, но профессионалы не пожелали ему давать уроки. Грубо отказал, например, учитель рисования во 2-й гимназии Бесперчий, воспитавший великого польского художника Генрика Семирадского.

Чтобы понять, где и на какой почве работал Данилевский и взрослел Крамской, скажу несколько слов о Харькове времён Крымской войны. Не случайно туда тянулись люди со всей России. В этом губернском городе был университет, а также очень деятельное начальство во главе с генерал-губернатором Сергеем Александровичем Кокошкиным и городским головой Сергеем Кондратьевичем Костюриным.

19 сентября 2023, 18:00История

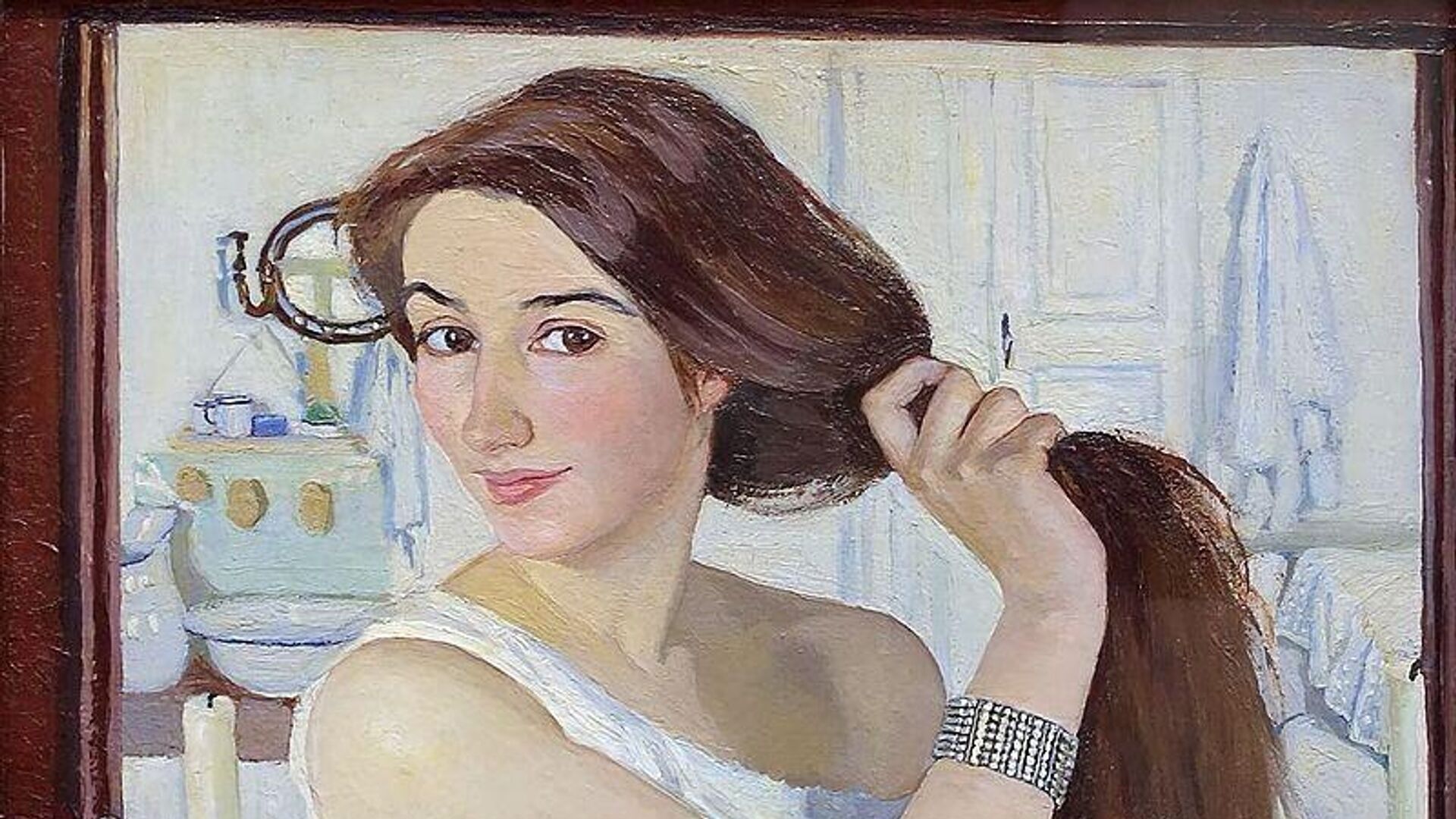

Зинаида Серебрякова: светлая художница, нечаянная эмигранткаВ Третьяковской галерее редко кого оставляет равнодушным сделанный в зеркальном отражении портрет совершенно современной девушки, расчёсывающей длинные волосы. По точности деталей и непосредственности сценки он напоминает фотографию. Это написанный в 1909 году автопортрет художницы Зинаиды Серебряковой, умершей в Париже 19 сентября 1967 годаВ это время в городе проживало 36 тыс. жителей. "В числе промышленных заведений города мы находим 4 фотографии, 3 литографии, 5 кондитерских, 2 трактира, 25 гостиниц, 10 рестораций, 71 постоялый двор, 47 питейных домов, 2 водочных магазина, 3 торговых бани, 5 аптек", — вспоминал действительный статский советник Фёдор Рейнгхардт.

Назначая Кокошкина, император Николай Iнапутствовал его: "Вытащи мне Харьков из грязи!" И харьковцы сразу почувствовали на себе его железную руку. Сразу по приезде Сергей Александрович занялся полицией и Думой.

При Кокошкине местный ювелир Василий Зайцев открыл первую фотомастерскую, которую вскоре продал Данилевскому.

Городским головой в 1853 году был избран Сергей Кондратьевич Костюрин, который не только сработался с Кокошкиным, но и вполне вписался в атмосферу самоуправства ради благоустройства. Заседания думы и приём просителей проводились не в городском доме, а в винной лавке "Капернауме", принадлежащей мэру города.

Когда знаменитый драматург Александр Островский приезжал в Харьков, он останавливался в самом хлебосольном доме — у Костюрина. Те, кто хоть раз читал или смотрел пьесу Островского "Гроза", наверняка помнят такого колоритного персонажа, как купец Савёл Прокофьевич Дикой — "значительное лицо в городе". По мнению ряда исследователей творчества драматурга, его прототипом был тогдашний мэр Харькова.

Вот в такой обстановке взрослел Крамской и работала фотомастерская Данилевского, откуда будущий живописец сбежал в Петербург к фотографу Александровскому.

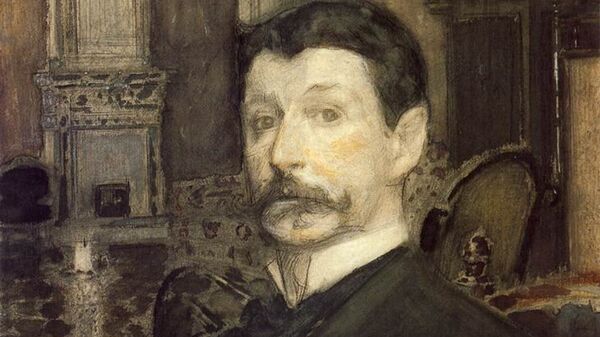

26 марта 2023, 08:00История

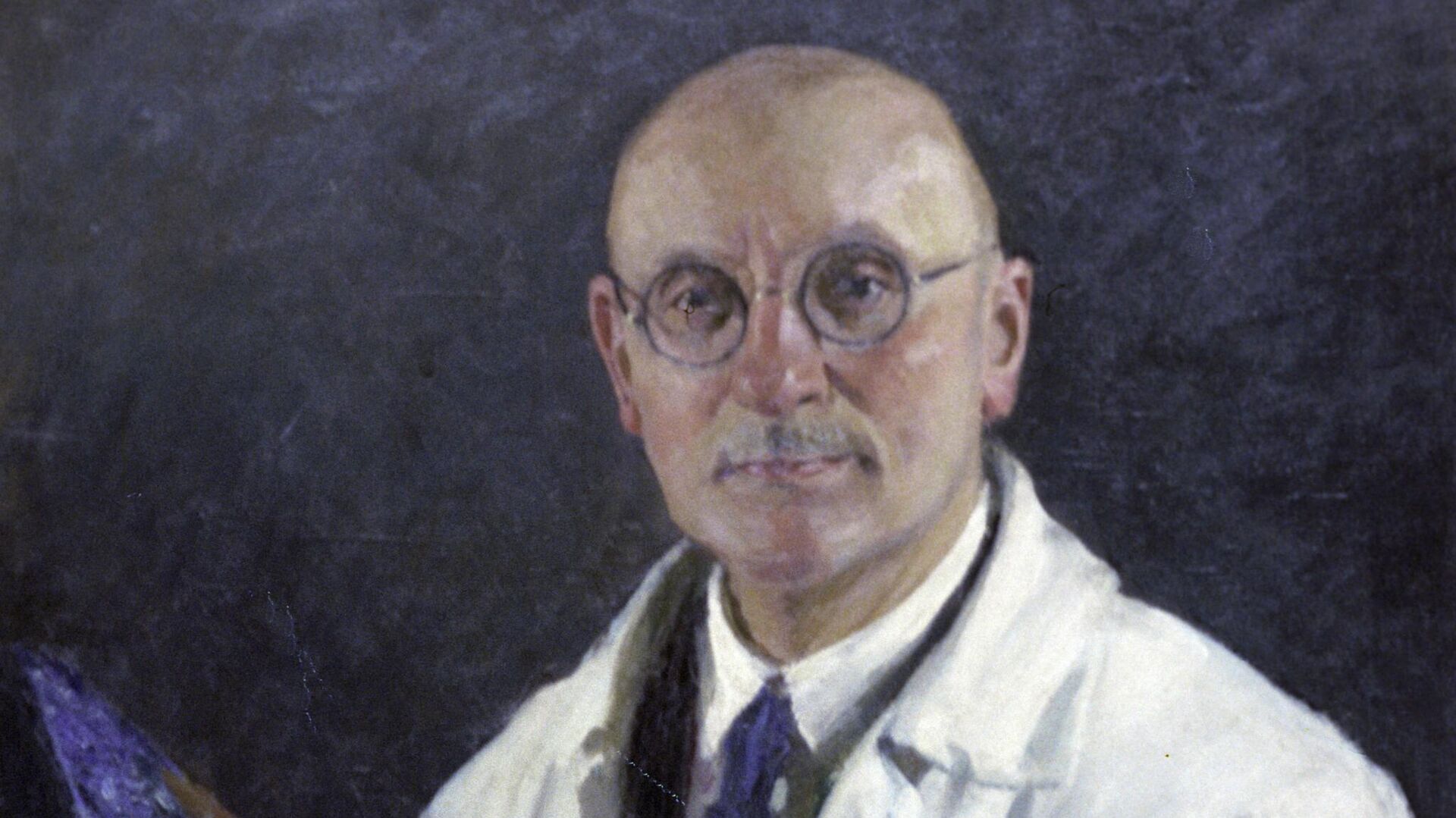

Игорь Грабарь: вечный революционер"Вечный революционер" ("Гимн") – написанное в 1880 году стихотворение Ивана Франко, которое в советские времена школьники учили наизусть. Сам Франко называл себя русином. Русином, правда не прикарпатским, а закарпатским, был и Игорь Грабарь. И был он революционером. Но не в сфере политики (это был интерес его родителей), а в сфере искусства.Михаил Тулинов с упоением рассказывает, как прославил ретушер нового хозяина:

Столичный фотограф Александровский "получает дозволение снять фотографический портрет с покойного государя императора в Зимнем дворце. Крамской отделывает тщательно этот портрет и производит фурор. Александровский делается фотографом его императорского величества государя императора, получает орла, и вся знать снимается у Александровского".

Потом та же история повторяется с другим известным фотографом — Деньером, который "как человек практический приглашает И.Н. Крамского к себе на лучших условиях". В кругу столичных фотографов Крамского именуют "богом ретуши".

Так сложилось высочайшее покровительство Крамскому. Особенно уважал его творчество наследник престола великий князь Александр Александрович, собиравший коллекцию русской живописи и ставший заказчиком многих полотен этого художника. Впоследствии это собрание станет Русским музеем, где на почётном месте портрет Александра III работы Крамского.

Впрочем, высочайшее благоволение художник мог бы и потерять, если бы после гибели Александра II продолжил работу над портретом морганатической супруги царя-освободителя. Но этот заказ так и не был предъявлен и, по мнению некоторых исследователей, тщательно переделан в самую знаменитую работу живописца — "Неизвестную". Но это будет потом.

А в 1857 году 20-летний Иван Крамской поступил в Академию Художеств в класс профессора Алексея Тарасовича Маркова, где и проучится до самого окончания с малой золотой медалью.

Оставалось написать программу на большую медаль и получить заграничное пенсионерство. Совет Академии предложил ученикам конкурс на тему из скандинавских саг "Пир в Валгалле". Все четырнадцать выпускников отказались от разработки данной темы и подали прошение о том, чтобы им позволили каждому выбрать тему по своему желанию.

Последующие события вошли в историю русского искусства как "Бунт четырнадцати". Совет Академии им отказал, а профессор Константин Тон отметил: "Если бы это случилось прежде, то всех бы вас в солдаты!" 9 ноября 1863 года Крамской от лица товарищей заявил совету, что они, "не смея думать об изменении академических постановлений, покорнейше просят совет освободить их от участия в конкурсе".

Правда, вскоре пути Крамского и Тона пересеклись: живописец расписывал купол храма Христа Спасителя в Москве, созданного по проекту Тона.

Только в 1869 году уже известный художник Крамской получает звание академика. А уже через год образовалось "Товарищество передвижных художественных выставок", одним из основных организаторов и идеологов которого был Крамской до самой своей смерти 5 апреля 1887 года.