По мере того, как расширяются границы постсоветской истории, ослабевает само исследовательское внимание к категории «постсоветский». Пространство, некогда объединенное одним из полюсов холодной войны, сегодня все чаще рассматривается либо в спекулятивном ключе «проамериканского заговора», направленного против российских национальных интересов, либо в формате разрозненных регионов, слабо связанных между собой. Тем не менее, именно постсоветский аспект является, вероятно, одной из ключевых составляющих государственного строительства в независимых вот уже четверть века республиках — и одним из важнейших факторов понимания развивающегося в них политического кризиса.

И снова «большая игра»

В XIX веке Центральная Азия, покрытая лоскутами ханств и эмиратов, стала ареной для «Большой игры» — приписываемое Артуру Коннолли и популяризированное Редъярдом Киплингом выражение описывало столкновение в региональном пространстве Британской и Российской империй, каждая из которых преследовала в пределах этого своеобразного «хартленда» сложные экономические и военные цели. Сегодня, спустя век, регион снова находится в ситуации поразительного переплетения политических интересов крупнейших мировых держав — как минимум, Китая, США и России. КНР инициировала программу «Экономического пояса Шелкового пути», в России был объявлен поворот на Восток — США же, традиционно заинтересованные в региональном присутствии, еще более активизируют свою деятельность ввиду противостояния с ИГИЛ. Однако грядущий кризис, предпосылки которого можно наблюдать уже сейчас, куда в большей степени будет опираться на внутренние по отношению к странам региона обстоятельства.

Во-первых, в ближайшие годы все государства региона (за исключением, в силу разных причин, Ирана и Афганистана) столкнутся с проблемами воспроизводства собственных режимов — причинами этого являются как специфический характер современных конфигураций центральноазиатских систем, так и скверная экономическая динамика. Интеграционные проекты, запущенные в регионе, пока не дали ожидаемого результата, национальные экономики оказались чересчур слабы, чтобы выдержать удар мирового финансово-экономического кризиса, а местные элиты так и не обеспечили достаточный институциональный задел для политического воспроизводства систем, сконструированных, в большинстве своем, еще несколько десятилетий назад.

Дефицит институциональной устойчивости — традиционная проблема авторитарных режимов, и государства Центральной Азии — не исключение из этого правила. Политологи небезосновательно называют политические режимы Центральной Азии «султанистскими»; отличительными особенностями таких режимов являются деспотический характер властвования, сакрализация вождей при подчеркнутой церемониальности любых действий последних, а также, как правило, мобилизационный характер дискурса и четкая система неформального перераспределения благ среди ограниченного числа «царедворцев».

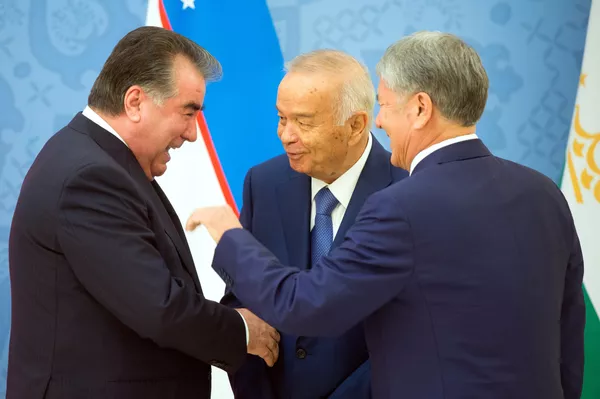

Неудивительно, по сути, что такие режимы действительно стремятся к пожизненному сохранению полномочий за верховными руководителями: Ислам Каримов и Нурсултан Назарбаев находятся у власти 27 лет, Эмомали Рахмон — не менее 22; несмотря на то, что в Киргизии последних лет (Аскар Акаев покинул пост президента после 15 лет у власти) сменяемость лидеров весьма высока, а Гурбангулы Бердымухамедов правит «всего» девятый год, бывший лидер Туркмении, скончавшийся в возрасте 66 лет Сапармурад Ниязов, также находился у власти 21 год.

Это влечет за собой и деградацию институционального дизайна: исследователи отмечают, что среди посткоммунистических автократий ни на старте их независимости, ни сегодня нет стран с высокой государственной состоятельностью. Зачастую логика поведения центральноазиатских элит — это даже не поведение «станционарного бандита», формирующего долгосрочные правила игры, или «модернизирующей силы», развивающей в пределах доступной системы долгосрочную перспективу. Напротив, элиты склонны к тому, что принято называть «кочевым поведением» — даже продолжительность нахождения лидеров у власти не приводит к формированию у них внятной стратегии развития страны и общества. У «царя горы», как определяют подобную логику авторитарного поведения Андрей Мельвиль и другие авторы, просто «нет интересов, нет мотивации, которая побуждала бы его к формированию качественных институтов управления и сколько-нибудь демократических практик»; так формируется «большой», но при том «слабый» государственный режим.

Экономики центральноазиатских республик также представляются «институционально сырыми» — и если официальная статистика не до конца отражает роль и место неформальных трудовых отношений в национальном хозяйстве Киргизии или Узбекистана, то влияние денежных переводов из-за рубежа на объем валового внутреннего продукта поражает. Таджикистан, по данным Всемирного банка, исторически занимает первое место по доле в ВВП денежных переводов трудовых мигрантов: в 2007 г. они составляли 1,8 млрд долларов, или 36% ВВП, в 2013 г. доля выросла до 49%(!). Тот же показатель для Киргизии составлял 332 млн долларов (27%), а в 2013 г. — 32%. Что же касается численности трудовых мигрантов, то, по данным Всемирного банка, в 2007-2008 гг. не менее 800 тысяч таджиков (12% от всего населения страны!) трудились за рубежом, примерно та же цифра была актуальна и для Киргизии; численность рабочих-мигрантов из Узбекистана оценивалась экспертами примерно в два миллиона человек, переводы которых лишь официально составляли до 10% ВВП.

Подобная внешняя ориентация экономики подкрепляется и статистикой финансовых потоков: высокая долларизация рынка (как минимум, рынков Таджикистана и Киргизии), значительная роль в национальном хозяйстве иностранных инвестиций и общая ориентация государств на внешнее сотрудничество (с Россией, Китаем или иными региональными игроками) поддерживают в республиках Центральной Азии значительную валютную нестабильность, высокий уровень бедности (наряду с имущественным расслоением) и общую «хрупкость» политической системы. Коэффициент Джини в Казахстане составляет 28,9, в Узбекистане — 36,8, в Туркменистане — 40,8, в Таджикистане — 32,6, в Киргизии — 33,4. По статистике Всемирного банка, на 5 долларов в день (по ППС) живет 85% населения Таджикистана, 79% населения Киргизии и даже 34,7% населения Казахстана. Кроме того, демографический тренд Центральной Азии свидетельствует о том, что население республик будет неуклонно возрастать. Это вовсе не сделает экономику более эффективной, а распределение общественного дохода более зрелым. Медианный возраст каждого из центральноазиатских государств уже сегодня составляет менее 30 лет (для сравнения — медианный возраст населения ЕС в 2013 г. — 42 года); это влечет за собой как потенциально усугубляющийся дефицит доступных ресурсов, так и потенциальное разрастание эмиграционного потока, что, в свою очередь, ведет к дополнительным политическим рискам в регионе.

Сыграет роль и объективный дефицит в регионе ряда ключевых ресурсов, прежде всего, земель сельскохозяйственного назначения и воды. До 70% территории Туркменистана охвачено опустыниванием, колоссальный объем орошаемых площадей продолжает подвергаться интенсивному засолению. Земель Киргизии или Таджикистана исторически недостаточно для самообеспечения аграрной продукцией, а в Казахстане финансиализация экономики приводит к уменьшению продовольственной независимости (государство импортирует молочную, мясную и плодоовощную продукцию). Более того, возможное строительство гидроэлектростанций (ГЭС) в Киргизии и Таджикистане, в целом, контролирующих бассейны Сырдарьи и Амурдарьи соответственно, может усилить сельскохозяйственные и экологические проблемы региона, особенно в условиях территориально асимметричного освоения региона (Ферганская долина, занимая небольшой процент площади Центральной Азии, вбирает в себя значительную долю населения).

Общее прошлое, общее настоящее

При анализе перспектив развития Центральной Азии важно заранее сделать важную оговорку: эти перспективы зависят не только от сложившегося status quo, но и от тех трендов, которые были сформированы в регионе десятки лет назад.

В первую очередь, речь идет о траектории «имитационной демократии», взятой республиками региона еще в 1990-е гг. на волне распада СССР. Кроме того, некоторые особенности этого пути коренятся в клановой специфике центральноазиатской политики и очевидно неравномерном распределении разнообразных ресурсов, обеспечивающих в равной степени ослабление оппозиции, деградацию даже существующих институтов и повсеместное распространение в регионе элементарного популизма. Даже в случае с демократическими реформами 1990-х гг. единственным аргументом «за» для центральноазиатских элит стало желание сохранить собственный потенциал, а упомянутый популизм остается главным принципом поведения лидеров на политической арене. При этом востоковеды, как правило, указывают на обширный фундамент подобного политического поведения — кланово-племенные структуры являются мощным источником патерналистских автократий, да и в политической культуре Центральной Азии по-прежнему сохраняются жесткие представления об иерархичности общества, препятствующие масштабному включению новых поколений в политический процесс — при том, что регион в ближайшие годы ожидают серьезные демографические потрясения.

Во-вторых, стоит упомянуть специфику кадрового состава политического истеблишмента, сохранившего высокую степень устойчивости и несменяемости при полном отказе от советской символики и идеологии. Действительно, несмотря на то, что в 1990 — 2000-е гг. общепринятым в пространстве Центральной Азии стал формальный отказ от идеологии СССР, особенно укрепившиеся именно в советское время клановые традиции способствовали «ретрадиционализации» региона при значительной административной преемственности: с обретением независимости центральноазиатские элиты не претерпели кардинальных изменений. При этом они взяли на вооружение привычный пропагандистский арсенал, пусть место светлого коммунистического будущего в них и заняли лозунги традиционных ценностей и национального поиска. Неочевидность преград и культурно-политический вакуум, возникший в центральноазиатском истеблишменте в 1990-е гг., привели к тому, что прежний правящий класс, претерпев незначительную, в целом, ротацию, вернулся к привычным методам властвования, типичным формам распределения ресурсов и политического патронажа.

Именно это распределение ресурсов является квинтэссенцией третьего исторического обстоятельства — экономической депрессии, которая, парадоксальным образом, остается залогом консервации сложившегося в регионе status quo. Как указывает Адам Пшеворски, демократический транзит сталкивается с серьезными проблемами в странах с низким уровнем дохода, зато после преодоления некоторого рубежа (Пшеворски оценивает его в 3000 долларов в ценах 1980 г., т.е., по самой оптимистичной оценке, не менее 8700 долларов в ценах 2015 г.), «шансы на выживание» демократизирующегося режима резко вырастают. Вероятность краха демократии в стране с подушевым доходом свыше 6000 долларов1980 (17400 долларов2015), по мнению Пшеворского, близка к нулю — однако из всех стран Центральной Азии этому уровню соответствует лишь Казахстан, а Киргизия, Таджикистан и Узбекистан находятся ниже даже первой из приведенных границ.

В итоге, страны Центральной Азии сталкиваются с порочным кругом одновременного дефицита демократических и экономических институтов: значительная концентрация собственности приводит к отсутствию возможностей для расширения благосостояния населения, формирования «сильных» институтов не происходит ввиду того, что неформальные механизмы политического патронажа вполне удовлетворяют элиту, а закрепление «султанистских» режимов приводит к дальнейшему ослаблению государственных институтов и гражданского общества. Кроме того, уже сегодня можно наблюдать серьезный тренд к исламизации населения, что в дальнейшем может быть инструментом консолидации протестных настроений и кризисной трансформации существующих режимов (особенно в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане).

Aeterna historia

Кризисная природа зоны «постсоветского пространства», по сути, не является новацией начала XXI века и даже последних десятилетий. За последние 100 лет эта территория дважды становилась площадкой де-факто постимперского транзита — первый раз в момент распада Российской империи, когда на обломках монархии Романовых образовывались новые (зачастую существовавшие крайне непродолжительный отрезок времени) государственные образования, и второй раз в момент распада СССР, унаследовавшего от империи как минимум зону влияния (при том, что политологи нередко говорят и о «советском колониализме»). Таким образом, исторических и теоретических предпосылок для постколониальной интерпретации разворачивающегося в Евразии кризиса идентичности и потенциального слома существующей системы межгосударственных связей более чем достаточно.

Кроме того, относительно ровному и последовательному формированию новых легитимных систем и новых идентичностей на постсоветском пространстве в какой-то степени препятствуют проекты интеграционного характера — речь идет как о расширении на восток Европейского союза, уже включившего в свой состав прибалтийские республики, так и о преимущественно российских проектах (совместное государство с Белоруссией, Евразийский экономический союз и пр.). По сути, на постсоветском пространстве исторически наблюдается наивысшая степень интенсивности смены геопространственных альянсов, а также переформатирования внешнеполитического курса входящих в них государств. Американское влияние в регионе после трудного периода президентства Джорджа Буша-младшего смещалось с южных и западных границ СНГ в Центральную Азию, однако украинский кризис скорректировал эту траекторию, восстановив практически равномерную напряженность на всем протяжении постсоветского пространства.

Формальный суверенитет, установленный в государствах СНГ в 1990-е гг., по сей день пессимистично оценивается российскими авторами; очередным подтверждением этого стал конфликт вокруг Украины, в обсуждении которого неоднократно звучали лозунги, дискредитирующие политическую легитимность не только режима Порошенко, но и украинской власти в целом. Бесспорно, львиная доля скептических высказываний вызвана субъективными убеждениями авторов и своеобразной постимперской ностальгией, однако нельзя не отметить и другой стороны медали. Практически все постсоветские государства в выстраивании внешней политики выбирали условно «многовекторную» модель, превращавшую их международный курс в процесс длительных торгов и игр за различные преференции. Для этой многовекторности необходимо было и масштабное выстраивание внутриполитической мифологии: практически во всех республиках защищались и защищаются докторские диссертации о национальной идее, державности и глубокой исторической традиции текущего статус-кво. В итоге, с распадом СССР появились не только 15 новых независимых государств, но и столько же мифологических нарративов по поводу национальной истории.

Так, в Доктрине национального единства (Казахстан) указывается, что «Республика Казахстан является единственным правовым и историческим наследником многовековой государственности казахского народа»; кроме этого небезынтересного положения в Доктрине встречаются упоминания «Духа нации», «духовного суверенитета страны» и «создания Интеллектуальной нации». Туркменский национальный миф в «Рухнаме» приобрел едва ли не абсурдные краски — и без того наполовину фольклорный персонаж-прародитель туркмен, Огуз-хан, был перенесен во времени на три тысячи лет назад, а туркменскими государствами были названы и Парфия, и империя сельджуков. В рамках нациестроительства в Узбекистане и Таджикистане вообще сталкиваются традиции тюркизации культуры бронзового века (Узбекистан) и ираноязычия древних племен Средней Азии и Казахстана (Таджикистан). Исключением не являются и мифологемы других регионов: азербайджанские историки не только полемизируют с армянскими коллегами, но и порой возводят происхождение своего народа к сыну Ноя Иафету, в то время как прибалтийские авторы не только привычно демонизируют советский период истории своих государств, но и специфически оценивают, к примеру, период вторжения в Прибалтику крестоносцев и рыцарских орденов.

Борьба за идентичность на постсоветском пространстве усугубляется историческими декорациями: крахом наднационального проекта «советского человека», сменой модели международных отношений и геополитической неопределенностью, возникшей на территории, ранее контролировавшейся одним из полюсов мирового политического процесса. Данная ситуация в какой-то мере схожа с культурным вакуумом в межвоенной Центральной Европе, когда крах потерпели сразу две скреплявшие это пространство империи — Германская и Австро-Венгерская. В последнем случае некогда великая держава с многовековой традицией превратилась в одну из небольших и удивительно обычных центральноевропейских стран. Германия же, столкнувшись с не менее сложным кризисом идентичности, оказалась в плену ревизионизма и народно-этнического мышления, в очередной раз обращавшихся к проблеме отсутствующего у немцев государственно-политического континуитета. Эта же проблема — прерванный, причем не единожды, континуитет — стоит сегодня перед новым постсоветским миром.

Здесь сталкиваются два разнонаправленных тренда — некое не вполне осознанное стремление к восстановлению центростремительного вектора межгосударственных отношений (с Россией ли, с Китаем или США) и тотальное отторжение недавнего исторического опыта. Продолжающаяся эксплуатация этого опыта не препятствует его официальному отрицанию и старательной ревизии. При этом исследователи отмечают, что практически все постсоветское пространство, за редкими исключениями, обладает общими характеристиками, препятствующими нормализации межгосударственных связей и формированию стабильного политического процесса.

В большинстве независимых государств существует институт «власти-собственности», доступные общественные ресурсы концентрируются на стороне действующего режима, а принятие государственных решений чаще всего производится на уровне неформальных структур. В последние годы становится все более очевидным, что усиливающаяся в регионе нестабильность еще больше подталкивает политиков играть достаточно знакомые им роли; этот постколониальный по своей природе феномен касается как внутренней, так и внешней политики постсоветских государств — причем не только России, но и ее соседей.

Таким образом, на пространстве, которое многие политики в последние годы упорно отказываются называть постсоветским, именно эта черта становится все более значимой. Бывшие сателлиты и объекты внешнего контроля воспроизводят те же механизмы взаимодействия с бывшими или потенциальными «метрополиями», которые некогда заставляли их демонизировать завершившийся этап собственной истории. Можно сказать, что в Центральной Азии критически отнеслись скорее к требованиям глобализации, нежели к унаследованным от СССР политическим практикам — и вплоть до сегодняшнего дня действительно трудно найти в этом нестабильном и трансформирующемся регионе хоть какой-то дискурс, связанный с реальной демократизацией, народовластием и новым этапом в собственной истории.

Кирилл Телин