Восставший Донбасс в результате войны все дальше отходит от Украины, и в бытовом плане, и в идейном. Но в чем идея Донбасса? Что именно противостоит национальной идее радикального украинства, победившего на киевском Майдане? Многие и в Киеве, да и в Москве предпочли бы думать, что нет никакого смысла и содержания у Донбасса. Так спокойнее. Поэтому и атмосфера сейчас в Донецке вовсе не революционная — быстро скучнеет и бюрократизируется. Но у Донбасса есть смысл, собственное мышление и воля. Чтобы разобраться, что в донбасской культуре от России и что от Украины, мы пришли на кафедру украинской филологии Донецкого университета и увидели, что мирные филологические преподавательницы понимают в этой войне и в этом «перемирии» гораздо больше, чем столичные снобы. И как презрительное «эстетство» и снобизм как раз и приводят к нацизму.

— Перше питання. Естетичнi погляди Теккерея i полемiка з Дiккенсом. Проблема правди в мистецтвi.

— Шо?

— Не «шо», а «прошу».

— А можно повторить вопрос?

Донецкий национальный университет. Ольга Викторовна Матвиенко ведет семинар по истории зарубежной литературы на украинском отделении филологического факультета. Из соседних аудиторий доносится гул учебного процесса. За партами только девушки. Серый день выделяет большое меловое пятно на черной доске. Запись ручкой на парте: «Бесит. Война всех одинаково облагает данью: мужчины расплачиваются кровью, а женщины слезами. У. Теккерей».

— Нi? Ну. Партизани на допитi.

Имеется в виду, что студенты молчат, как партизаны на допросе — старая преподавательская шутка. Ольга Викторовна ходит между партами, заглядывает в лица студенткам.

В декабре в Донецке перестала работать львовская кофейня «Львiвська майстерня шоколаду», в которой персонал принципиально разговаривал с посетителями на украинском языке. Среди посетителей кофейни, популярной среди горожан, часто присутствовали военные, которые спокойно воспринимали обращение к ним на украинском. Кофейня была закрыта после отказа обслужить мэра Донецка, пришедшего вместе со съемочной группой «Россия-24». В социальной сети кофейня оставила запись на русском языке: «Нам было весело и легко работать в любимом городе в Мире! Мы гордимся тем, что доказали всем и каждому, что Восток и Запад вместе. Что не существует никаких границ. Что действительно важные вещи и ценности одинаковы в любых уголках планеты». «Ярмарок суєти» — так название романа Теккерея звучит на украинском. Пожалуй, Донецкий государственный университет — сейчас единственное место в Донецке, где на одном из факультативов можно услышать украинский. И по тому, как двигается преподавательница, как протягивает руку к слушателям, как улыбается, наклоняясь к ним, очевидно — она получает удовольствие от преподавания на украинском.

— Теккерей намагався показати людину без будь-яких прикрас, — отвечает студентка.

— Так. Давайте, дiвчата, — подбадривает преподаватель, спрашивая — чим запам'ятався роман. Психологією дружби? Чи нi? Суперництва? Сімейною історією? Історією кохання і розчарування? Алегоріями? А чому він названий «Ярмарком суєти»? А якою була Ребекка?

— Лицемерит и лукавит, смотря по обстоятельствам, — цитирует с места студентка.

Cтудентки пересказывают эпизоды. В зале, где не горит свет, а день за окном угрюмеет, погружая все в полумрак, звучат далекие английские имена — Джордж Осборн, Эмилия, Сэр Пит. «Чудовий епiзод, — отзывается преподаватель. — Чудовий».

— У кiнцi Ребекка розчарувалася, — говорит студентка. — «Її всі покинули»!

— Чому?

— Карма.

— Фаталiсти!

— Она обеспечена, но скитается по Европе в поисках счастья.

— Ах, какая несчастная женщина! — раздается в аудитории на русском. — Она обеспечена! И скитается, несчастная, по Европе! Всем бы быть такими несчастными.

Сказавшая эти слова студентка сидит за партой у окна. За ним видны верхушки города, проигрывающего сейчас из-за освещения.

Вытянув руку вперед, а потом, вернув ее к груди, к тому месту, где на цепочке висит скромный серебряный кулон, Ольга Викторовна обращается к студенткам на украинском — «Девчата, литература — это хорошая школа жизни. Читая книги, вы можете получить жизненный опыт».

Каин убил Авеля

— Украинский сейчас пытаются сделать в школах факультативом, мне это не очень нравится, — говорит Ольга Викторовна, собирая конспекты со стола. Звонок на перемену уже прозвенел. — Седьмая, восьмая пара — это перегрузка. А хочется, чтобы дети украинский учили. Нет, конечно, я понимаю, что идеала, как до войны, уже не будет. Грехопадение свершилось. О рае вздыхать бесполезно.

Пробравшись сквозь скопление студентов в холле, через пару охранников, сторожащих выход, она спешит под мелким дождем к другому корпусу.

— Нельзя делить общество по принципу языка, — говорит она. — «Если ты говоришь на русском, значит, врагу помогаешь!». Эта система рассчитана на постоянный поиск врага, которая будет только набирать обороты, набирать врагов. А на Донбассе вообще трудно сказать, где заканчивается Россия и начинается Украина. Донбасс — пограничье. Сейчас ситуация напоминает разборку родителей, при которой ребенок вынужден присутствовать. Ребенок, естественно, виноват. В том, что слишком хорошо помнит папу и против следующего брака мамы непонятно с кем. Для ребенка это — абсурд, в нем есть кровь и того, и другого. Не может он себя располовинить и отречься либо от отца, либо от матери. Но вот нэнька наша требует отречения. Позвольте просочиться?— обращается к студентам, толпящимся у входа в корпус. — А ребенок наблюдает, — продолжает она уже под скрип старого лифта, который несет нас на верхний этаж. — Я ездила недавно в Санкт-Петербург, заняла в конкурсе переводчиков второе место. Меня там встречали участливо и поинтересовались: «Ну, куда вы хотите?» И я им ответила той же семейной метафорой. Конкретней?.. Ребенок будет с тем из родителей, у которого окажется больше любви к нему. Но пока, к сожалению, с той стороны слышнее голоса тех, кто нам предлагает концлагеря и поражение в правах. Зачем я тогда преподаю украинский? Ну… для меня это важно, — под скрип лифта она качает головой. — Это то, чем я занималась долгие годы. В начале девяностых я оказалась в историко-этнографическом обществе «Куринь». Тогда оно имело форму возрождения культурного наследия. Мне было интересно. История, обрядность — на бытовом уровне это все жило. Но когда оно, как кукушонок, начало выбрасывать из гнезда все остальное, я почувствовала, как во мне назревает бурный протест, — она выходит из лифта. — Убийство Каином Авеля, the point of no return, — последнее Ольга Викторовна выговаривает с хорошим английским произношением.

— Грехопадение началось на Майдане, когда «Беркут» ставили на колени. Это точка невозврата. Потом полилась кровь на Донбассе. Я воспринимаю ситуацию как данность. Не пытаюсь ее оценивать, мне не хватает знания тонкостей для осмысления. Идет грандиозный тектонический сдвиг, и мы попали на эти плиты, которые пришли в движение. Мы можем только наблюдать, а не задавать себе вопрос: «Что делать дальше?». Нашими руками ведутся геополитические игры. Украинцами метелят украинцев.

— Ольга Викторовна, будет завтра пара, спрашивают!

От разговора о грехопадении ее отвлекает женщина в светлом пиджаке и аккуратном темном ожерелье.

— Должна быть, Ирина Анатольевна, должна, — Ольга Викторовна выходит к группе студенток.

С высоты десятого этажа видны высотки, частично прикрытые бородавчатыми кактусами на подоконнике. У стены в раме стекло, не рассыпавшееся, но густо покрытое трещинами.

— Я не то, чтобы от ситуации абстрагируюсь, — возвращается Ольга Викторовна, — я пока не могу сложить о происходящем какой-то целостной картины. Во-первых, потому что ситуация не всегда прозрачна. Ну, например, вот это общественное движение «Молодая Республика». Когда мне присылают на электронную почту заявление для вступления… Зачем? Я уже побывала в пионерии, в комсомоле и считаю это вполне для себя достаточным. Зачем пытаться реконструировать здесь советский этап? Я смысла не вижу. Нас искусственно загоняют в выбор, который порочный в своей основе — попасть ли в такой вариант Германии тридцатых годов или оказаться в «Совке». И мы, чтобы не делать выбора, создаем свое академическое пространство, — она обводит рукой стол, на котором появились уже чашки, белый чайник в цветной горох. — Нас толкают к черно-белому миру, а мы, анализируя того же Оруэлла, на практических занятиях показываем приметы тоталитаризма в восточном и в западном вариантах. Да, это долгий процесс, но вы видите, к чему приводит революционный путь.

— Люди обычные, люди, которые не эстеты, — Ирина Анатольевна откидывает челку, — они живут представлениями того времени, когда была власть, на которую можно опереться. Представьте, идет обстрел Гладовки, — продолжает она академическим тоном, мало сочетающимся с историей, которую рассказывает. — Под гаражом лежат мои друзья, муж и жена. Выходит девяностолетняя мама и спрашивает: «Что это вы тут валяетесь?» А мама при полном уме и здравой памяти. «Мама, ложись! Ложись, мама!» Мама: «Ой, Господи… И куда только власти смотрят?» Вы понимаете? Это же клише на уровне подсознания.

— То, что называется патернализмом, — вставляет Ольга Викторовна.

— Такой патернализм существует во всем мире, по большому счету. Государство должно защищать, а не убивать.

— Мне смешна такая постановка вопроса: «Мы сбросили ту власть, мы сбросим и эту, если она нам не понравится». С одной стороны, вы хотите крепкого государства, но валяете каждого гетмана в грязи. Но либо вы уважаете власть со всеми ее атрибутами, и если вас что-то не устраивает, отстраняете ее в соответствии со всей законодательной процедурой, либо вам придется смириться с тем, что ваша власть никогда не будет сильной, что у вас никогда не будет государственности. Я не представляю себе образа идеального президента, я скорее представляю образ идеального государственного механизма, который выносит достойных наверх. При том условии, что все мы начинаем соблюдать закон от низов. На донецком Майдане под памятником Шевченко стояло немало моих знакомых. Очень многие представители бизнеса, которые жили в тени, не платя налогов. Платили зарплаты в конвертах, но потребовали справедливости для себя.

— А в славянском народе вообще очень сильно чувство справедливости, — Ирина Анатольевна откидывается на спинку стула. — Что такое справедливость? Это совесть, пролонгированная во времени. Тот же Кравчук, первый президент нашей бывшей страны, который был вожаком ЦК КПСС по идеологии, сейчас не стесняется говорить, что мальчиком он носил бандеровцам еду.

— Генеральная линия партии поменялась, и народ дружно сменил ориентацию.

— Народ хочет справедливости, — Ирина Анатольевна с интеллигентной хрипотцой человека, привыкшего говорить, растягивает последний слог во фразах, видимо, оставляя тем самым время для восприятия их начала. — Но бороться за справедливость без совести нельзя. И вся шушера выползла, которая хочет лично для себя справедливости, но живет не по совести. В этом смысле вы, Ольга Викторовна, совершенно правы.

— Мне интересен механизм, который допускал бы систему отбора. Кстати, при советской власти она была — человек проявлял себя на каком-то низовом участке, его выдвигали, и он шел дальше. Поступательное движение, а не взлет по лестнице. Для Януковича заведующий гаражом был явным потолком его притязаний. В рамках завгара Янукович был идеален. Не случайно, каждый, кто приходил к власти у нас, строил модель в пределах своей компетенции.

— Да! — взмахивает рукой Ирина Анатольевна, словно хочет сказать: «Ну! Вот же она — самая суть!»

Ирина Анатольевна говорит, что все украинские президенты имели довольно небольшой кругозор, что они все строили не государство, а то, что могли вообразить:

— Поместье с пасекой у Ющенко, идеальный гараж, карманное Межигорье у Януковича, фабрика «Рошен» — мини-производство у Порошенко. В каком-то смысле то, что произошло здесь, — это зеркало Майдана. Со всеми его отрицательными сторонами в том числе. Почему по ту сторону сейчас стоит такой вопль возмущения? Хотели одного, получили другое. Не за то стояли. Здесь, в принципе, те же тенденции. В начале люди выступили за свои идеалы, а по факту оказалось, что власть старая опять пытается на себя рычаги влияния переключить. Как говорит одна наша знакомая, плюс ситуации в том, что она неизбежно должна была случиться. Она могла бы и в две тысячи четвертом произойти. Я вижу прямую аналогию с пивным путчем и тридцать третьим годом. Первая попытка неудачная, а потом все же дожали до конца. Наша молодежь уже имеет опыт боевого крещения. Тут они учатся понимать на живых примерах, как манипулируют нами, нашим чувством патриотизма. Многие по-прежнему верят, что воюют за независимость. В соцсетях нам постоянно угрожают расправой, причем не боты, а реальные люди, которых я знаю и помню еще по довоенной жизни. Перед этой угрозой мы вынуждены обороняться. Хотя можно практиковать и непротивление, но тогда кто следующий?

Овцы взбунтовались

— Вот он, голубчик, — Ирина Анатольевна вынимает из шкафа кофейную банку. В банке гремит железо. Снимает крышку, вываливает осколок от снаряда на ладонь Ольги Викторовны. — Он был еще теплым, когда мы пришли утром, — дотрагивается до него указательным пальцем. — Какая бяка!

Поправив на себе пиджак, Ирина Анатольевна отстраняется и сверлит осколок таким взглядом, каким можно смотреть на текст неизвестного происхождения или текст давно известного автора, показанный впервые.

— Оно влетело сюда, — движением головы Ирина Анатольевна откидывает челку, — отрекошетило вниз, пробило низ, обессилило, — это слово «оно» смакует, — и упало на подоконник.

— Да, это у нас был прилет четырнадцатого февраля, вот стекло только две недели назад поменяли, — говорит Ольга Викторовна, кивнув на разбитое стекло в раме.

— Небольшой, но если попадет в человека… Хорошо, что не было заочной сессии. По субботам тут заочники занимаются.

— Правильно сказано, Ирина Анатольевна, — чти субботу.

— А бабушку бедненькую убил, — вдруг с причитанием начинает Ирина Анатольевна, впрочем, быстро сменив тон на академический. — Вышла за хлебом. У ларька убил.

— Такая валентинка. У нашей аспирантки дома целый арсенал снарядов.

— Это у Оли?

— Да. А у Кати Герасименко вообще прямое попадание. В том году я заметила, как сразу проявился дух коллективизма — закон выживания. Иначе не выстоять в одиночку. Проявилось желание помогать другому, эмпатия, человечности стало намного больше. И любви к учебе. Раньше учеба воспринималась как данность, но когда пришлось за нее бороться и делать ради нее непростой выбор, студенты ее оценили.

— На уровне психологии понимаешь, что это же двигало и осажденным Ленинградом, в котором люди шли в библиотеку заниматься, — говорит Ирина Анатольевна.

— Да! Да! — восклицает Ольга Викторовна.

— Это помогало выжить. На глубинном уровне и это тоже — инстинкт к жизни. А именно получение доступа к тому, в чем тебя стараются не просто ограничить, а отказать тебе в этом праве.

— В академической сфере то же самое произошло. Первое распоряжение министра образования Сергея Мироновича Квита — лишить нас степеней и званий. Мы их лишены его указом. Хотя с точки зрения юриспруденции у него такого права нет. Лишать ученой степени имеет право только совет, который ее присуждал. В моем случае это — львовский совет.

— А меня, слава Богу, не могут лишить звания, я успела в последний вагон вскочить — московского ВАКа в девяносто втором году. Но доцентства они меня лишили. Как за что? За то, что поддерживаем сепаратистов и террористов.

— Продолжаем работу в их вузах.

— Наш ректор сразу уехал в Винницу. Такая ирония судьбы — там была ставка Гитлера, и в две тысячи четырнадцатом туда потянулись из нашего университета все эти предатели. Почему именно Винница? Винница почему?

— Потому что это — родина ректора.

— Да, он увел туда с собой часть коллектива. И детей они совращали: «Вы будете без диплома! Что вам делать среди сепаратистов? Кому вы потом будете нужны?» Мы нашли инструкцию, которую они распространяли по студентам. Мы ее распечатали и изучили. Ее составили в Виннице. Эта инструкция рекомендовала студентам присылать родственников забирать документы. К нам шли мамы, папы, тети, знакомые. Это было так смешно. Так отвратительно! «Если вас будут отговаривать, ссылайтесь на болезни. Вы должны уехать подальше от войны». Я храню эту инструкцию у себя. Она написана на русском. На русско-о-ом, — смеется. — Причем многие студенты в Виннице числились, а сидели здесь, в Донецке. Во что превращено образование! Это — мрак. Это — позор.

— А там им открытым текстом говорилось: вы здесь зарегистрируйтесь, там учитесь, а мы вам просто выпишем диплом.

— Вот так на голубом глазу говорили: «Ходите туда, слушайте лекции там. А экзамены приедете сдавать в Винницу». То есть понимаете? Лишить нас званий и степеней и нас же использовать! Но больше половины преподавателей осталось здесь. Одна треть уехала. В нашей секции зарубежной литературы все на месте, только один преподаватель ушел на пенсию.

— Сразу вспоминаю героиню Лины Костенко из «Маруси Чурай». «Ти, може, від мене втомився. Мене потрібно любити. А там треба тільки женитись. Ото женився — і все». Та же ситуация — женился, и все. Просто формально зарегистрируйтесь, и никого не волнует, что за этим стоит. Многие уехавшие преподаватели живут в Киеве и других городах, а числятся у нас. Например, Элина Свенцицкая. Живет в Киеве, пишет жалобные рассказы — о бездомной кошке, о крысах. Недавно написала: «Мы живем по московскому времени. Ты не представляешь, каково это!»

— Должна заметить, что такие мрачные рассказы она писала и до войны. У нее всегда все плохо. А теперь и повод есть посокрушаться. Время от времени она сюда приезжает, иногда я ее встречаю и прячу глаза. Потому что, знаете, когда с человеком глазами пересечешься, уже трудно сделать вид, что его не заметил. А я не хочу! Мне неприятно! У меня такое ощущение, что все они, все те, которые уехали и говорили гадости о нас, — они все в крови. Понимаете? Одно дело — просто уехать, чтобы сохранить семью. Уехать и молчать, понимая, что, ну вот так сложилось. Другое дело, когда нас называют быдлом, Лугандоном и Донбабве, — эти слова преподаватель произносит почти по слогам. — Госпожа Улицкая нас так называет. Никогда не перестану повторять: прекрасная писательница, прекрасный стиль, прекрасное чувство композиции, но отвратительная баба! Людоедка! Прекрасный стилист! Мастер! Но в ней нет нравственного чувства, ее мир узок, она пишет о том, что ей болит, а не о том, что болит всем. И это чувствуется. Я, конечно, не могу ее сравнивать с Шендеровичем, его просто слушать невозможно. Это брыз-жу-щая злоба, — произносит по слогам, — эта ненависть, это высокомерие… Ради Бога, — устало, — нам тут и своего ужаса хватает. И главное, что все мы… понимаете, все мы, кто на Донбассе живем, мы для них «ватники». Мы — быдло и ватники. Мы — Лугандоны и Донбабве. Говорят, что мы сами не понимаем, чего хотим. Вот взбунтовались овцы какие-то, ха-ха-ха… Овцы взбунтовались! Все, конечно, рано или поздно встанет на свои места, но биологическое время-то уходит. Вот что обидно.

— Ирина Анатольевна, это же — проклятые поэты и их традиция…

— Но как можно высасывать из пальца вторичную реальность и не видеть реальных слез, реальной крови, реального горя? Я помню, когда проходил телемост с Киевом, наша Анечка Ревякина прочла стихотворение о Донецке. Во-первых, хорошо сделанное, во-вторых, гражданственное, с болью. И надо было видеть эту публику по ту сторону экрана, — поправив пиджак, откинув челку, и заложив ногу на ногу, Ирина Анатольевна изображает ту публику. — «Вау! Супер! Вот это класс!». Вторичная статическая реальность их потрясла! Да, она была прекрасно выполнена — эта вторичная реальность. Вот ее они согласны принять! Облеченную в слово! А нашу боль — не-е-ет. Эстеты! — последнее слово она произносит как ругательство. — Два года идет война. Евросоюз размещает на своих площадках фото наших убийц. Но нигде не разместили они фотографий детей убиенных наших. Наших! донбасских. Их около ста, — поправляет пиджак с высокомерным выражением лица. — Нигде.

— Они говорят: «Здесь на равных условиях гибнут ваши и наши».

— Да-да-да-да.

— У нас среди гражданских — девять тысяч потерь. И эту картинку они не в состоянии на себя наложить. А как бы они вели себя на нашем месте? Нина Матвиенко (популярная украинская певица. — «РР») тогда правильно сказала: «Гинуть найкращі». Правда, она больше всего интересовалась теми, кто гибнет по ту сторону баррикад. Так и ее в Киеве мразью обозвали, потребовали изгнать из всех эфиров. Но наши интересы в этом смысле общие, надо прекращать это все.

— Да ничего с этими эстетами не получится! Томас Манн… Каждый раз сталкиваясь с этой эстетствующей публикой, я снимаю перед ним шляпу. Две шляпы! Три шляпы! Он, пройдя путь этой фашистской узурпации, очень правильно сказал: от эстетства до варварства один шаг. Корни общие. Понимаете? Варвар не дорастает до человека, ему плевать на цивилизацию. И эстету плевать. Только по другой причине — он (в своем самомнении) перерос человечество. И где-то они в этом сходятся. В концентрационных лагерях в экстазе слушались все эти Шопены, Бетховены и Вагнеры, а потом людей отправляли в газовые камеры. Эстетство дальше сентиментальности не идет. Оно не идет дальше пиджака, — поднимает полу пиджака. — Ах, эстеты — эти люди неисправимы… Хе! Теперь я понимаю Владимира Владимировича Маяковского, а раньше относилась к нему скептически — горлан, агитатор! «Этот вихрь, от мысли до курка, и постройку, и пожара дым прибирала партия к рукам, направляла, строила в ряды». Теперь я понимаю, какое колоссальное усилие нужно было проявить на том этапе, чтобы все эти подвалы, весь этот кошмар уничтожить и сделать индустриально все-таки довольно крепкую страну, которая выдержала гитлеровское нашествие. И мы сейчас находимся в таком же состоянии. Ах, я боюсь, что сейчас время агитки. Это надо пережить.

— И жить в своем, параллельном академическом мире.

— И иногда, наверное, нужно наступить на горло собственной песне, и своему интеллекту наступить. Тут нам нужен такой политический маркетинг, который, с одной стороны, не убьет в человеке чувство справедливости, а с другой — подарит ему надежду. И вот когда я стою перед вами — простая русская бабушка…

— Языком битая…

— И говорю: «А куда же власть смотрит?» Называйте как угодно! Патернализм! Рабское сознание! Неумение распорядиться своей жизнью! Мы получили эту страну как данность, и нам нужен такой лидер, которому бы люди верили… Говорит ли все это о слабости искусства? Н-нет. Это говорит лишь о том, что ничто, никого не облагораживает. Вот и все. Красота спасет мир — приятная формула, но увы…

— Эстетическая сфера и развитие нравственной глубины — вещи подчас параллельные. Мы видим, как люди, достигшие в литературной сфере известных степеней, живут с образом врага. Искусство тут не панацея.

— Ольга Викторовна, ну, если уж еще Платону приходилось спорить о калокагатии!

— А если поэты плодят химеры?

— А поэты плодят химеры! Замечательно Зюскинд, в общем-то, сказал своим романом — увы, прекрасное не спасает. Прекрасное хорошо продаваемо. Прекрасное убиваемо. Прекрасное становится торфом для еще более восхитительного. Но оно не спасает.

Бревна для блиндажа

— Самые большие пассионарии столкнулись на фронте, — произносит Ольга Викторовна. — Практически их отправили в мясорубку.

— Люди становятся торфом.

— Ирина Анатольевна, а я вспоминаю реквием бойцам интербригады Линкольна. Помните у Хемингуэя? «On the American Dead in Spain». Там тоже есть момент — тела погибших превращаются в испанскую землю, становятся ее частью.

— Ну, Ольга Викторовна… вы же понимаете, что все это — эстетские штучки! Ну, вот вам, пожалуйста — вторичная реальность. Она потрясает. А первичная реальность, которая становится толчком ко всему этому, никого не потрясает. Ни на Западе, ни в Киеве, ни в России по большей части. Вы говорите о Хемингуэе, а я вспомнила замечательное стихотворение Александра Межирова: «Какая музыка была! Какая музыка играла, когда и души и тела война проклятая попрала. Какая музыка во всем, всем и для всех, не по ранжиру. Осилим… Выстоим… Спасем… Ах, не до жиру — быть бы живу. Солдатам голову кружа, трехрядка под накатом бревен, была нужней для блиндажа, чем для Германии Бетховен». Мне кажется, сейчас такое время пришло — и эстетски его можно как угодно называть, — когда искусство должно стать другим. Назову ли я и его эстетством? Ха-ха-ха… Нет. Наверное, нет. Все будет зависеть от нравственной позиции автора.

— От рассогласования нравственного и эстетического, — говорит Ольга Викторовна.

— Так вот же оно! — рубит ладонью воздух Ирина Анатольевна. — Кто первым подметил это разрушение калокагатии? Бодлер и Уайльд. Но зачем далеко ходить? Символисты! Распараллеливание нравственного и прекрасного! И если греки пытались их объединить, то, увы, цивилизация их разъединила.

— Все происходящее для меня каким-то боковым сознанием — космическая игра, и скоро она закончится, опустится занавес, и все мы окажемся совершенно на равных с теми, кто был по другую сторону баррикад. Вот такое у меня чувство иллюзорности. Идет битва, и мы в прямом смысле слова присутствуем в театре военных действий. И чем меньше в тебе этой утробной биологической ненависти…

— Это, Ольга Викторовна, все эзотерические штучки-мучки. А вот когда Льва Николаевича, мужа моего начали трусить на блокпосту, потрошить его сумки и допытываться, почему он туда-сюда шастает… и ты же понимаешь, — цедит она, — что зависишь только от прихоти этого подонка. Моя мама училась в Харькове на факультете иностранных языков. Когда началась война, она пыталась уехать, но их разбомбили под Мандрыкино. Она пешком вернулась сюда. И вот полицай местный пришел к ним с бабушкой ставить на постой фашиста. Моя мама бросилась на этого местного Ваньку-Петьку и схватила его винтовку. Это чувство справедливости у меня — наверное, от мамы. Не могу я видеть всей этой мерзости, жестокости, изуверства! Не-е мо-гу. Я так и сказала Льву Николаевичу: «Это их счастье и мое тоже, что меня не было с тобой на блокпосту»….Два года назад в МГУ вышел сборник «Литература и война». Открываю его и что я вижу?! Василий Михайлович Толмачев «Война и культура… Культура войны». Прочла и подумала: «Ах, ты… эстет!» Да, сейчас это — мое главное ругательство. Я сама эстет. Но я теперь изживаю это из себя.

— Ирина Анатольевна, но вы уж совсем не истребляйте в себе эстета.

— Не буду, Ольга, Викторовна, не буду… А потом поехала наша сотрудница на защиту в МГУ, и с ними со всеми на кафедре зарубежной литературы поговорила. С людьми, на которых мы тут все молились! И наша дама пришла в ужас: они все — либерасты до мозга костей! Им эта наша война, наши смерти, им все это фи-о-ле-то-во. Говорят: «Это Россия во всем виновата!» А в чем Россия виновата, скажите пожалуйста? А что вы сами со страной сделали?

— Ирина Анатольевна, вас надо на трибуну!

— Эстетство!

Икона лакированная

— Я сама начала отслеживать, где у меня русское проступает на первый план, а где украинское, — говорит Ольга Викторовна. — Коллективизм, общинность — это у меня точно русское. В опасности мы быстро образуем команду и играем по правилам, а не начинаем, как на той стороне, выяснять, кто больше патриот, и дергать друг друга за чубы. А украинское у меня проявляется в украшательстве. Один мой знакомый сказал: «Украинцы — барочная нация, они любят рамку больше, чем изображение».

— Борщ — это точно барочное блюдо, — вставляет Ирина Анатольевна. — Сладкое, соленое, кислое, красное, белое.

— Я четко вижу, что у нас смешанная идентичность. Мы — ребенок двух родителей.

— Россия, как феномен имперский, всех очень ассимилирует. Не на уровне этноса, а на уровне духа. Это очень важная вещь.

— Но в четырнадцатом году я впервые почувствовала себя вторым сортом.

— А я это еще в девяностые почувствовала, еще при мягкой украинизации, при бархатных ее формах.

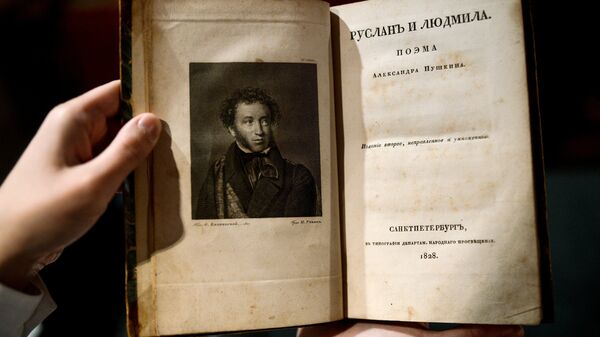

— Но сейчас речь о жизни и смерти. С моим опытом изучения сначала советской, а потом украинской литературы, у меня есть возможность сравнить. В украинской литературе мало авторов, которых я хотела бы читать. Я сравниваю их с советской традицией. При том, что в ней была пропаганда и идеологические установки, тем не менее благодаря советской литературе хотелось жить дальше. Она создавала некую перспективу. А когда я читаю современных авторов, мне хочется не жить, а закрыться и ничего не видеть, не слышать. Одна наша известная украинская издательница на полном серьезе заявила, что главное в украинской литературе — это кровь, секс, смерть и патриотизм. Самое низовое, взывающее к инстинктам, и патриотизм, попадая в эту композицию, поневоле тоже работает на биологические инстинкты. Но… та знаменитая фраза пушкинская: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Если во мне лира пробуждает доброе, я буду читать. А если я вижу только дизайн лиры, то это малоинтересно для меня. Вам никогда не приходило в голову сравнить, как видят свободу русские и украинцы? У русских модель — пушкинская. И в этом плане я — больше русская, чем украинка. А вот образ свободы у Шевченко: «Не жди сподіваної волі — Вона заснула: цар Микола Її приспав. А щоб збудить Хиренну волю, треба миром, Громадою обух сталить; Та добре вигострить сокиру — Та й заходиться вже будить. А то проспить собі небога До суду Божого страшного!» (Не жди чаемой свободы, она уснула: царь Николай ее убаюкал.

А чтоб разбудить хлипкую свободу, надо миром, общиной обух готовить и хорошо наточить топор и тогда приниматься будить. А то проспит, бедняга, до Страшного Божьего суда! —«РР»). То есть это — призыв к резне, если хотите. И фактически то, что происходит сейчас, — реализация шевченковского проекта. Шевченко — отражение национального бессознательного. Может, это сознание человека, который часть жизни провел в крепостничестве, получил свободу, но не может избавиться от обиды на жизнь? Обух — не мой идеал, я не буду по нему жить. Пушкин мне ближе. Почему так сложно и мучительно освоение шевченковского наследия? Не знаю. Может, потому что у нас в украинской традиции нет таких солнечных авторов, как Пушкин? Не зря ведь Пушкин, а не Лермонтов — наше все. Лермонтов другой по темпераменту, он мизантропичен. Он все равно должен быть на втором месте после Пушкина. Как бы нам научиться воспринимать наших классиков, не как иконы, а как реально существовавших живых людей. С Пушкиным получается легко: мы знаем о его слабостях, но все равно любим. Есенин — пьяница запойный, но любим тем не менее. И не боимся говорить о недостатках. А у нас, когда возникает фигура, мы ее стараемся залакировать, старательно ретушируя то, что нам кажется недостатком. Нам страшно говорить о том, что Шевченко пил и не совсем порядочно обходился с женским полом. Икона должна быть такой — без нарушения лакового слоя. Но не будет счастья от кровопролития. То есть мы берем за образцы вещи, которые могут быть опасны для нашей нравственности. Но разговоры об этом мы воспринимаем как посягательство на святыню… Одна деталь из жизни Шевченко меня резанула, уже на склоне лет он рисует план дома на круче над Днепром. В плане значится комнатка два на два, чуть ли не пространство для гроба. Называется «наймиччина». То есть сам он на свободу выбился, и теперь обязательно надо над кем-то запанувать. «Запануєм і ми, браття» — это строчки из нашего гимна. Получается, люди постулируют свободу, а на самом деле свобода заключается для них в том, чтобы стать господами над кем-то. А не просто жить в мире свободных. Но мы-то тут, на Донбассе не хотим становиться объектом несвободы, «панування».

Вторые голоса

— У Теккерея не было опыта войны, — говорит Ольга Викторовна.

— Да-да, совершенно верно, эта фраза Теккерея слабая. «Война всех облагает данью…» Но с двадцать пятой стороны, в ней еще звучат голоса Бекки и Эмилии. Чувствуете, к ней еще вторые голоса подключаются? Это их опыт — мужчины расплачиваются кровью, а женщины слезами, — Ирина Анатольевна поднимается с места.

Ольга Викторовна не спешит пока покидать академическое пространство, из которого можно наблюдать за изменениями, происходящими в городе, оказавшемся на краю тектонического сдвига. Впрочем, все эти изменения уже описаны в книгах. И даже при отсутствии осмысленного опыта, филологическому человеку достаточно порыться в тайниках памяти, хранящих прочитанное, чтобы понять — все уже было.

Марина Ахмедова