Война в Корее: непобеда ядерной сверхдержавы

08:00 25.06.2025 (обновлено: 11:59 25.06.2025)

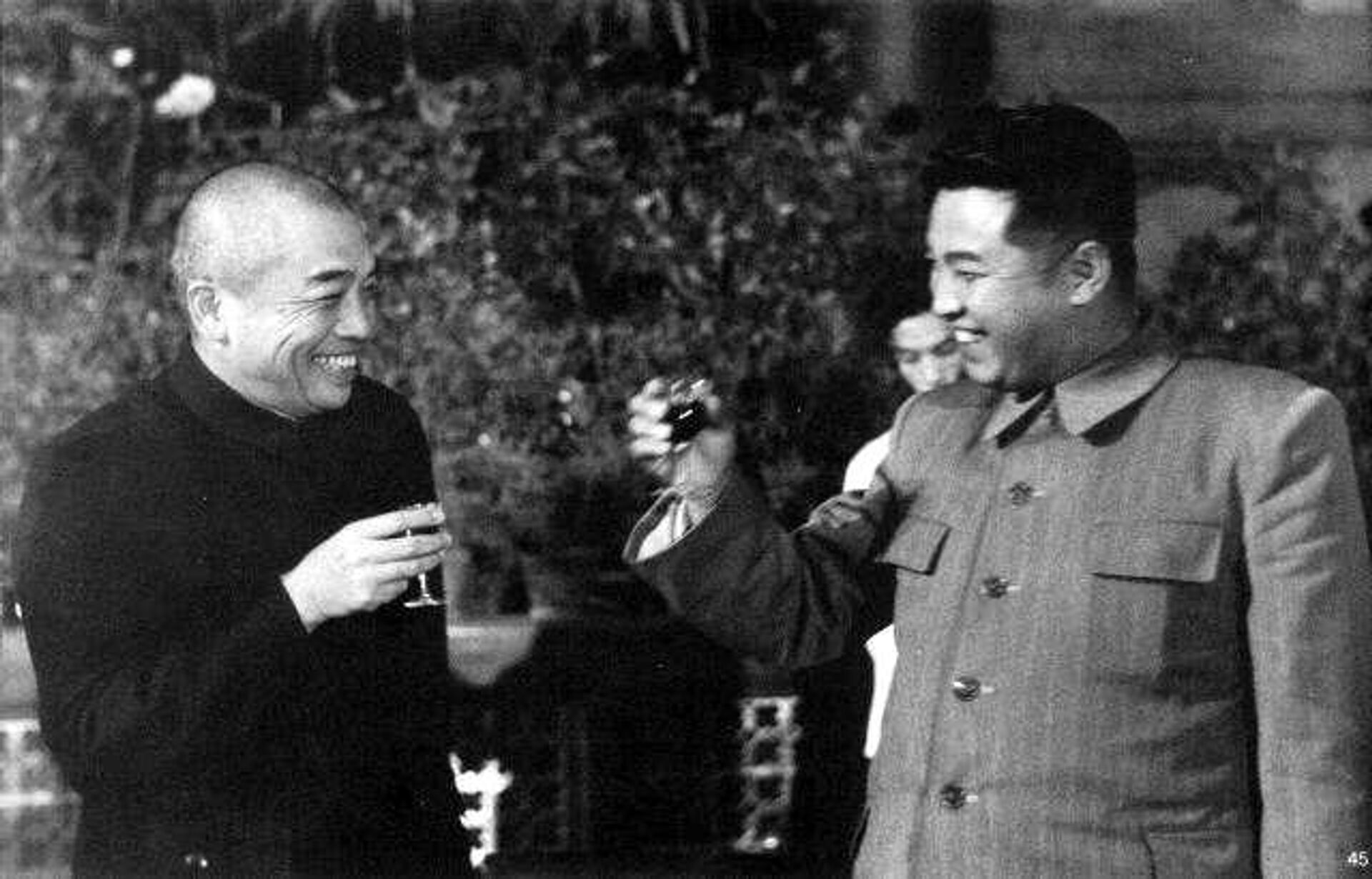

© Открытый источник

В истории ничего нового нет. Поддержка малых стран в борьбе с большими, применение ЧВК и "ихтамнетов" можно обнаружить и в древней, и в средневековой, и в новой истории. Однако, до 1945 года в мире не было державы, способной уничтожить (не разгромить, а именно уничтожить) любое противостоящее государство или группу государств

Война в Корее в 1950-53 годах была первым в истории случаем, когда ядерная сверхдержава вела войну с небольшим государством и не смогла победить. Впрочем, в отличие от вьетнамской и афганской кампаний у США всё же осталась возможность сказать, что: а) войну вели не США; б) цели войны были достигнуты.

Корни конфликта на Корейском полуострове росли из 1945 года. 9 августа советские войска начали Маньчжурскую наступательную операцию, целью которой был разгром императорской Квантунской армии. Одной из задач в ходе операции было освобождение Корейского полуострова, который Япония контролировала с 1910 года.

США заранее озаботились своим участием в освобождении Кореи и 10 августа было заключено соглашение, по которому советские войска освободят территорию только по 38 параллель. 14 августа Япония капитулировала, 15 августа празднуется как день освобождения Кореи.

Американские "освободители" высадились только 7 сентября, причём временного национального правительства Кореи они не признали.

15 августа 1948 года в американской зоне оккупации была провозглашена Республика Корея во главе с Ли Сын Маном (не более "демократическая" чем современная Украина). 9 сентября в советской зоне была провозглашена Корейская народно-демократическая республика во главе с Ким Ир Сеном.

15 апреля 2025, 16:00История

Ким Ир Сен: от "классического" марксиста до основоположника идеологии независимостиКим Ир Сен, урождённый Ким Сон Чжу (в переводе с корейского "стать опорой"), родился 15 апреля 1912 года. Он начал свою политическую карьеру с марксистского кружка, но позже создал идеологию "чучхе", представляющую собой причудливую смесь марксизма, традиционных корейских ценности и стремления к по возможности полной независимости страны Обратим внимание на то, что расколы и Кореи, и Германии были инициативой США, которые опасались, что в случае проведения демократических выборов к власти в этих странах придут левые силы и государства станут союзниками СССР.

Оба правительства Кореи считали себя общенациональными и официально ставили целью объединения Корейского полуострова. Но если в Южной Корее это было в основном на уровне риторики, то руководство КНДР подошло к делу практически.

25 июня 1950 года войска КНДР пересекли 38 параллель.

СССР предварительно наступление КНДР не одобрял, но принял версию Ким Ир Сена, что наступление было предпринято в ответ на вторжение со стороны ЮК, что в какой-то мере может быть правдой – инциденты на линии разграничения происходили постоянно. Впрочем, даже советские военные специалисты позже рассказывали, что в июне-августе 1950 года следы боевых действий севернее 38 параллели были незначительными.

Следует также отметить, что война началась вскоре после прекращения гражданской войны в Китае. В 1949 году почти вся страна оказалась под контролем коммунистического правительства Мао Цзедуна, "белые" же эвакуировались на Тайвань, который, в отличие от Крыма, остров.

Подготовленная и вооружённая СССР Корейская народная армия показала значительное превосходство над вооружёнными силами Южной Кореи – позже представители ЮК жаловались, что многие южнокорейские солдаты никогда не видели танков и самолётов, в то время как северокорейских войск были Т-34-85, Як-9 и Ил-10. Действительно – соотношение сил по танкам было 150 против 30, по самолётам – 172 против 40 (в литературе встречаются разные оценки соотношения сил, общим в которых является фиксация значительного превосходства КНА).

26 декабря 2024, 16:00История

Между Москвой и Вашингтоном: 101 год Великому Кормчему Мао Цзедуну"Алеет Восток, солнце восходит там, где родился Мао Цзедун" – мелодия этой песни по сей день служит позывными "Радио Пекина", сама же она является неофициальным гимном КНР. Родился создатель современного Китая 26 декабря 1893 года. Он по сей день почитаем в стране в соответствии с формулой Дэн Сяопина: "Мао был прав на 70 процентов, и неправ на 30"Уже 28 июня был взят Сеул, а к середине августа КНА заняла 90% территории страны, за исключением т.н. "Пусанского плацдарма". Однако, правительству Ли Сын Мана удалось бежать, а всенародного восстания, которое обещал Сталину (и на которое возможно рассчитывал) Ким Ир Сен не произошло.

25 июня в Нью-Йорке был созван Совет Безопасности ООН. СССР свою делегацию к этому моменту отозвал в знак протеста против того, что большинство в ООН контролировали США. Представитель Югославии, находившейся в это время в конфликте с СССР, не голосовал. В результате была принята американская резолюция. Резолюция от 7 августа предполагала проведение силами ООН полицейской операции в Корее.

В состав войск ООН помимо американских вошли британские (а также – канадские, австралийские и новозеландские), французские, турецкие, греческие и другие войска (всего 12 государств без учёта доминионов). Однако американцы составляли более половины численности этих войск (авиация – почти полностью).

США вмешались в войну в Корее уже 26 июня 1950 года – силами авиации сначала. В июле на фронте появились сухопутные войска, но небольшие американские силы (четыре дивизии) не смогли переломить ситуацию и сами понесли значительные потери, а командир 24 пехотной дивизии попал в плен.

США пришлось спланировать более масштабную операцию. Командование было возложено на героя войны на Тихом океане генерала Дугласа Макратура, руководившего американскими оккупационными войсками в Японии.

15 сентября 1950 года 45-тысячный десант войск ООН высадился в порту Инчхон на западном побережье Кореи, после чего началось наступление с Пусанского плацдарма.

Уже 27 сентября силы КНА на территории Южной Кореи попали в котёл, а 28 сентября был занят Сеул. При этом войска ООН пользовались огромным техническим превосходством. Прежде всего это касалось ситуации в воздухе – США применяли стратегические бомбардировщики в сопровождении реактивных истребителей – у КНА средств борьбы с ними не было.

После окружения главных сил КНА на юге резервов у КНДР практически не оставалось, остановить наступление интервентов на север оказалось невозможно. 8 октября войска ООН пересекли 38 параллель, а 20 октября пал Пхеньян.

Казалось дни КНДР сочтены, но следующий ход сделали Мао Цзедун и Иосиф Сталин – 19 октября пограничную реку Ялуцзян пересекли "китайские народные ихтамнеты" в составе 30 пехотных и 4-х артиллерийских дивизий Народно-освободительной армии Китая под командованием будущего маршала Пэн Дэхуая. Воздушный "зонтик" над ними обеспечил советский 64-й истребительный авиационный корпус под командованием генерала Ивана Белова. Советская авиация действовала с баз на территории СССР и КНР и обеспечивала прикрытие стратегических объектов, не занимаясь непосредственной поддержкой войск.

25 октября КНД перешли в наступление. Численное превосходство китайцев оказалось столь значительным, что войска ООН не смогли организовать оборону и покатились на юг. 4 января 1951 года КНА и КНД вернули Сеул.

Положение союзников было настолько тяжёлым, что обсуждался вопрос о применении ядерного оружия. Впрочем, операция с использованием ядерного оружия против военных объектов на территории СССР и КНР планировались ещё с июня 1950 года. На тот момент у СССР ядерного оружия фактически не было: испытанное в 1949 году устройство РДС-1 собственно бомбой не являлось – это был заряд, который не был приспособлен для сброса с самолёта. Однако, бомбардировки территории СССР могли привести к наступлению Советской армии в Европе и на Ближнем Востоке. К переходу войны в статус мировой США готовы не были… В апреле 1951 года Макартура, который настаивал на расширении боевых действий хотя бы на территорию Китая, отправили в отставку, заменив на Мэтью Риджуэя.

К концу января войска ООН восстановили свою боеспособность и перешли в новое наступление. 14 марта Сеул удалось вернуть.

30 октября 2024, 08:08История

"Чёрный вторник" ВВС США и исторические предпосылки российско-корейского сотрудничестваСейчас западные СМИ активнейшим образом обсуждают сотрудничество между Россией и Корейской народно-демократической республикой, тщательно отслеживая перемещения по территории России контингента Корейской народной армии. Основания для таких рассуждений есть и носят они исторический характер – в 1949-51 годах СССР помог сохранить независимость КНДРПопытки контрнаступлений КНА и КНД эффекта не дали и к 9 июня фронт стабилизировался в районе 38 параллели.

23 июня представитель СССР в ООН предложил прекратить огонь и отвести войска, а уже 25-го президент США Гарри Трумэн заявил о своём согласии начать мирные переговоры.

Переговоры были прерваны в августе-сентябре 1951 года, когда войска ООН попытались оттеснить корейско-китайские войска на север. Инициатором тут был Ли Сын Ман, который хотел отбить потерянные районы Южной Кореи и улучшить свои переговорные позиции. Результат оказался провальным, в октябре пришлось вернуться к переговорам.

Войска ООН ещё дважды пытались перейти в наступление – в октябре-ноябре 1952 и в январе 1953 года – также безуспешные.

А вот наступление КНА и КНД в мае-июле 1953 года поставило американское командование в сложное положение.

К счастью для Кореи к этому времени поменялась власть в Вашингтоне – в ноябре президентом стал генерал Дуайт Эйзенхауэр, и в Москве – в марте 1953 года умер И.В. Сталин.

27 июля было заключено соглашение о перемирии. Представитель Южной Кореи отказался подписать документ, поскольку его правительство считало свою страну жертвой агрессии и требовало продолжения войны до последнего корейца.

КНДР и Республика Корея признали друг друга только в 1991 году, но на настоящий момент не действует не только этот договор, но и соглашение о перемирии 1953 года…

В ходе войны активно применялись способы ведения боевых действий и вооружения, которые ранее по каким-то причинам не были опробованы.

США, например, впервые массово применили вертолёты. Sikorsky H-19 Chicksaw использовались, преимущественно, как санитарный транспорт, но также для снабжения и высадки десантов.

КНД же продемонстрировали класс подземной войны – к концу войны подземные галереи батальонного опорного пункта составляли до 500 метров.

По итогам войны ни КНДР, ни Республика Корея не достигли своей главной цели – объединения страны под единой властью. За недостижение этой цели заплатили своими жизнями примерно 1,5 млн человек – в основном корейцев (на 1950 года население КНДР составляло 10,5 млн, Южной Кореи – 20 млн). Территория обеих стран была сильно разрушена, хотя наибольшие потери понесла КНДР – по признанию американского командования к концу войны там просто нечего было бомбить.

США достигли поставленных задач "полицейской операции" – сохранили Республику Корея, проамериканский режим в ней и границу по 38 параллели.

Однако, американские войска, несмотря на применение всего спектра неядерных вооружений и использование полумиллионной армии победы не достигли – КНДР не была уничтожена, а сейчас самостоятельно (ну… почти) выбилась в число ядерных государств.

Однако самый главный негативный результат был итогом войны в воздухе. Сражения на "аллее мигов" над рекой Ялудзян показали, что американские поршневые бомбардировщики – потенциальные носители ядерного оружия, совершенно беззащитны перед советскими МиГ-15 и даже в сопровождении сотен американских реактивных истребителей несут огромные потери. Над СССР им оставалось рассчитывать только на слабое радиолокационное покрытие…

Корейская война заставила отложить начало ядерной войны против СССР. В дальнейшей гонке СССР пусть ненамного, но опережал США – межконтинентальные реактивный бомбардировщик (М-4 Владимира Мясищева) и ракета (Р-7 С. Королёва) у СССР появились чуть раньше, чем у США. И хотя о ракетно-ядерном паритете можно стало говорить только в конце 60-х, когда на боевое дежурство встали сотни ракет Р-16 и УР-100, СССР уже в начале 60-х был способен нанести США неприемлемый ущерб.

Подписывайся на